オンライン版の使い方

オンライン版の使い方について説明します。

概要

Google Colaboratory(以下 Colab)はGoogleが提供するクラウド上のパソコンをウェブブラウザから利用できるサービスです。このサービスを利用することで、自分のパソコンに大きな負荷を掛けることなくオンライン上でNEUTRINOを動かすことができます。Colabの特徴は生成AIなどのプログラムをウェブ上で実行し、その結果をノートに書くように確認・保存できる点です。データ分析・研究・教育の現場などでも広く使われています。

無料で利用でき高速なレンダリングが可能です。ブラウザが使えればどこでも実行できるためパソコンだけで無くスマートフォンやタブレットでも動作します。初めての方でも簡単に試すことができますので、ぜひ体験してみてください。

必要なもの

- Googleアカウント

お持ちでない場合はこちらから作成してください。 - webブラウザ

主要なブラウザで動作します。

導入方法

1. NEUTRINO(オンライン版)をダウンロードし解凍します。

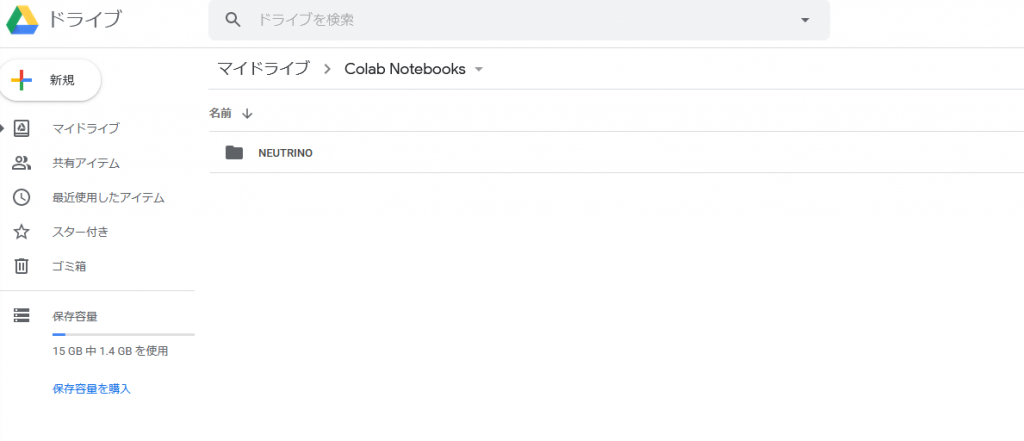

2. Google Driveにアクセスし、マイドライブ直下に”Colab Notebooks”フォルダを作成します。先ほど解凍したNEUTRINOフォルダをアップロードします。

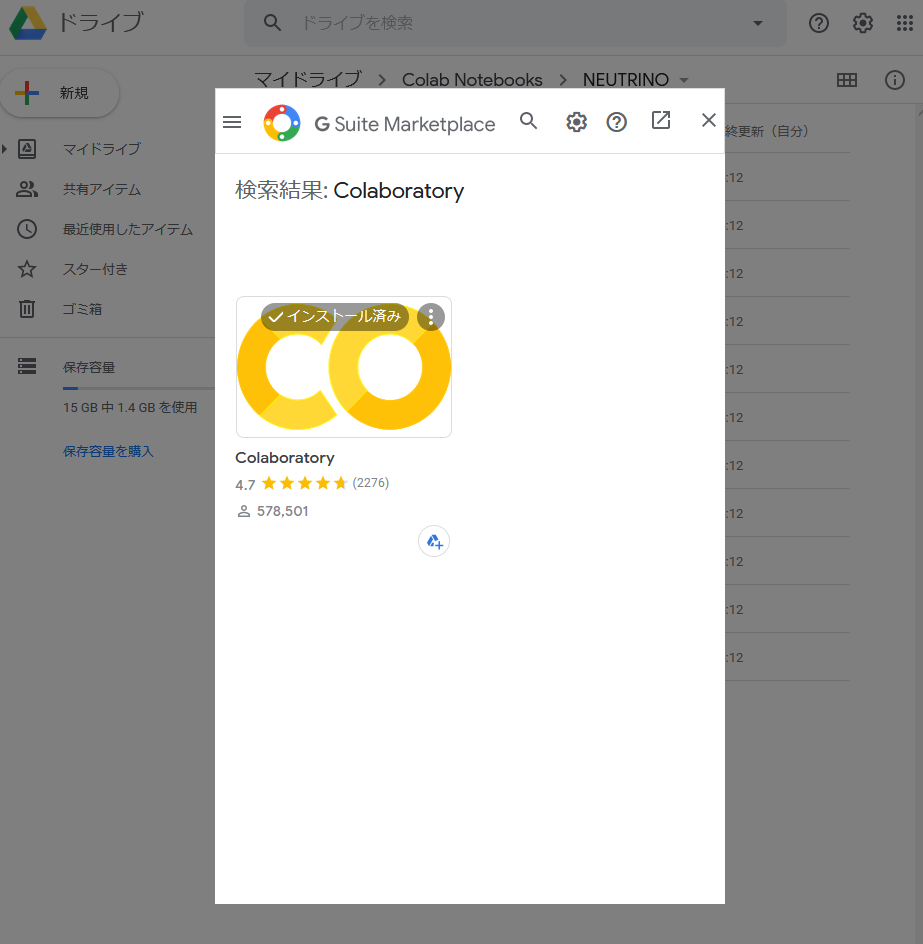

4. NEUTRINOフォルダに移動して、右クリック→「その他」→「アプリを追加」を選択します。

5. 「Colaboratory」を検索し追加します。

6. NEUTRINOフォルダ内にある「neutrino.ipynb」を右クリック→「アプリで開く」→「Google Colaboratory」を選択します。ノートブックのページにアクセスできます。

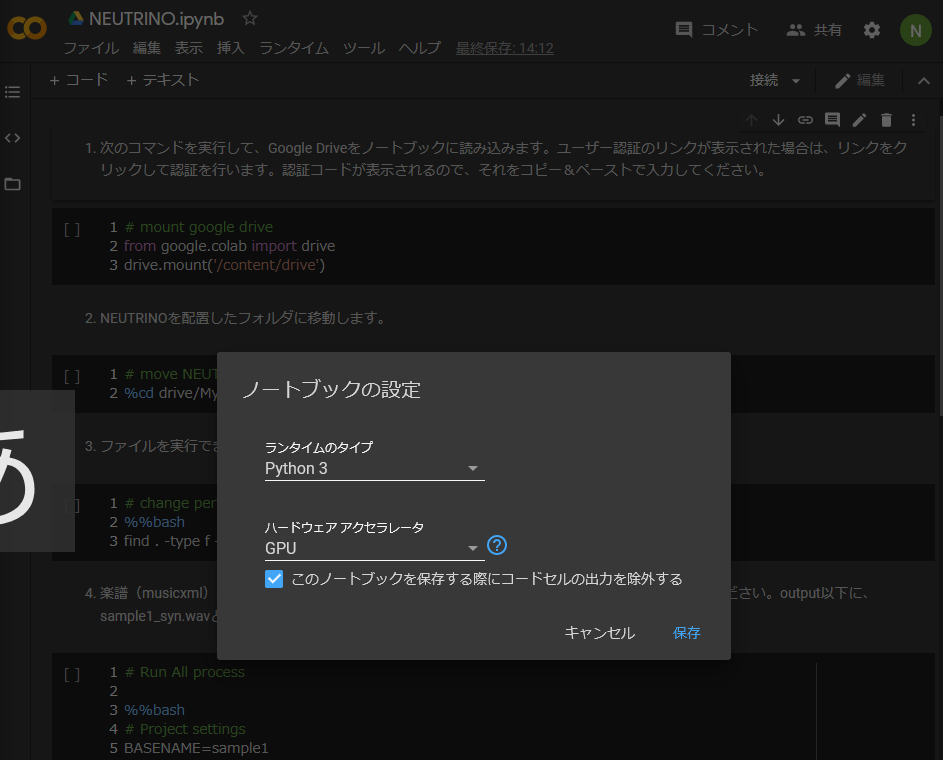

7. 画面上部のメニューの「ランタイム」→「ランタイムのタイプを変更」でノートブックの設定を開きます。ハードウェアアクセラレータにGPUが選択されていることを確認します。

※クラウド上の環境のため予告なく仕様が変わる可能性があります。

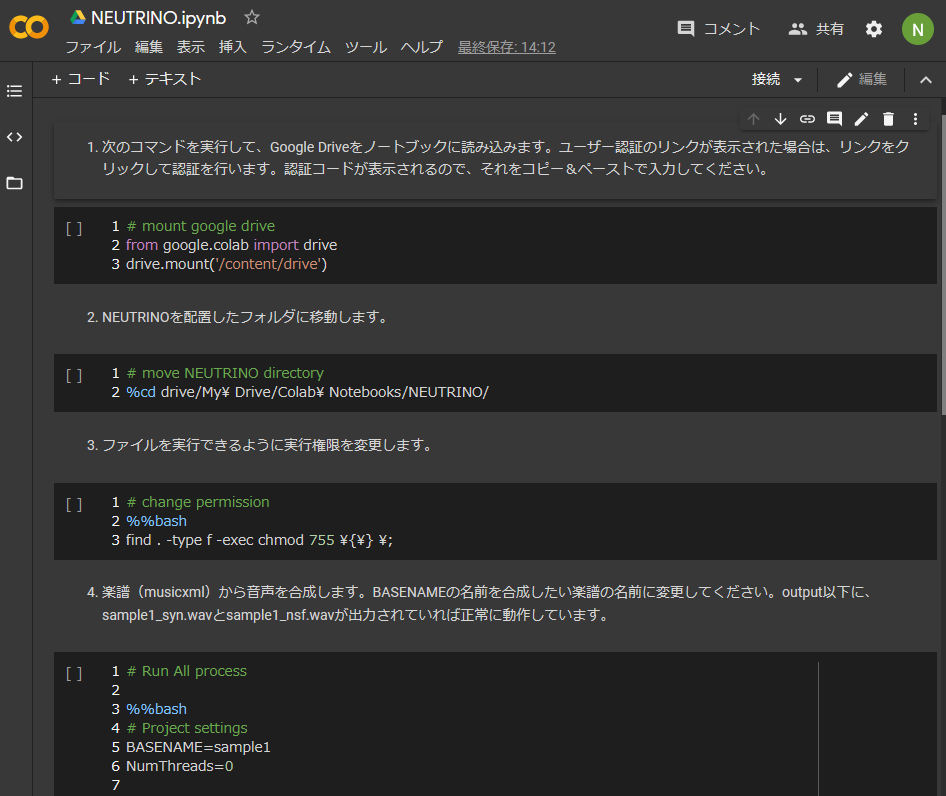

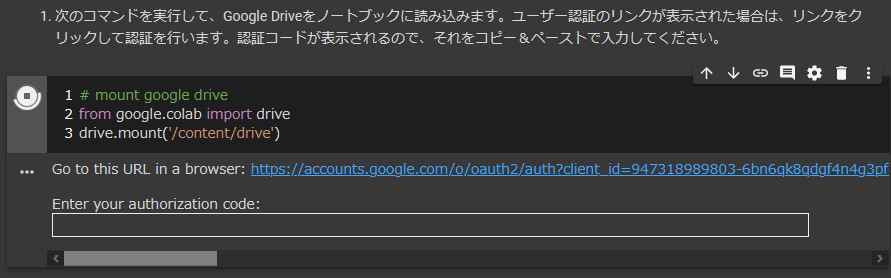

8. セルの左に表示されている[]又は再生ボタンを順番に押して実行していきます。

ユーザー認証のリンクが表示された場合は、リンクをクリックして認証を行ってください。認証コードが表示された場合は入力してください。

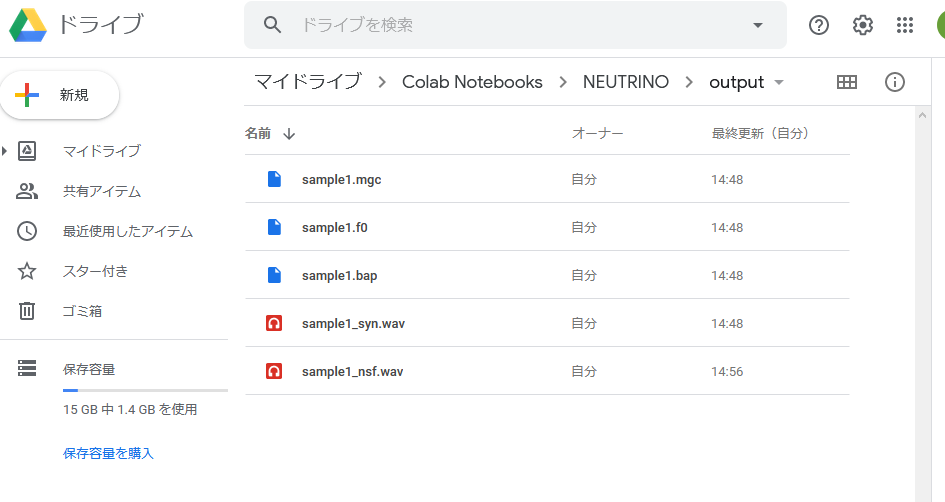

9. 以降はノートブックを順番に実行していけば、NEUTRINO/output以下に音声ファイルが出力されます。

10. お手持ちの楽譜ファイル(MusicXML)を使う場合は、score/musicxmlフォルダに楽譜ファイルをアップロードし、ノートブック内の”BASENAME=sample1″の箇所を変更して該当の処理を実行してください。

備考

初回実行時はGPU関連のセットアップが行われるため処理に時間が掛かります。2回目以降は省略され、GPUを使った高速な処理が可能になります。

手順は数ステップありますが、初回の準備に掛かる時間はおおよそ数十分ほどで、それ以降はローカル版(自分のパソコン上で動かす場合)とほぼ同じ流れでご利用いただけます。クラウド上のGPUによる処理の早さを体感してみてください。

よくある質問

・GoogleDriveからダウンロードができない。

リダイレクトをスキップする拡張機能を使っている場合、リダイレクトが繰り返し行われGoogleDrive上のデータがダウンロードできない場合があります。

その場合は上記機能をオフにしてダウンロードをお試しください。

・Notebookの2番でフォルダに移動できない。

環境設定によっては、半角スペースの前に%が不要な場合があります。

その場合は、下記のように’\ ‘→’ ‘ (%を除去)にすると移動できます。

×: %cd drive/My\ Drive/Colab\ Notebooks/NEUTRINO/

〇:%cd drive/My Drive/Colab Notebooks/NEUTRINO/

・音声が正常に出力されない or 途中で処理が止まる

まずはファイルが全て同期されているかチェックしてください。

ファイルが不足している場合は正常に出力が行われません。

ブラウザによっては空フォルダがアップロードされない場合があります。ブラウザを変えていただくと動作する可能性があります。

また、ノイズのような音声が出力される場合は、Google Colaboratory自体を再インストールすると直るケースもあるようです。

その他

Google ColaboratoryはGPUを無料で利用できるクラウドサービスです。OSに依存せず、環境の持ち運びやチーム内での共有も簡単に行えます。

一部制約はあるものの、生成AIの実行環境としては手軽で扱いやすく、NEUTRINOを通じてその効果を体験することができます。より多くの方がディープラーニングや機械学習を始めるきっかけになれば幸いです。